Wie gross ist das Risiko?

Wie schädlich ist Mobilfunkstrahlung wirklich?

Viele denken, Mobilfunkstrahlung sei gesundheitlich unbedenklich. Doch jüngste Forschungsergebnisse mahnen zur Vorsicht.

Nach dem aktuellen Stand der Forschung hätte nichts passieren sollen. Der Veterinärmediziner Michael Hässig stellte mit seinem Experiment an der Uni Zürich nur eine Situation nach, die wir ähnlich jeden Tag vorfinden. Er setzte zehn Kühe Mobilfunkstrahlen aus, wie sie auch Handyantennen aussenden.

Doch dann untersuchte Hässig drei Enzyme im Blut der Tiere. Er stellte fest: Das Verhalten der Enzyme hatte sich verändert. Bei manchen Kühen hatte ihre Aktivität zugenommen, bei manchen nachgelassen. Eine dritte Gruppe zeigte gar keine Reaktion. «Das Experiment hat zwei wichtige Erkenntnisse gebracht: Mobilfunkstrahlung kann die Aktivität von Proteinen verändern. Und jeder Organismus reagiert trotz identischen Versuchsbedingungen sehr individuell», bilanziert Hässig. Es sei zwar noch zu früh für definitive Aussagen. «Wir brauchen weitere Forschung. Im Prinzip aber lassen sich die Ergebnisse auf den Menschen übertragen.»

Wer auf die Gefahren durch Handynutzung hinweist, stösst nicht selten auf Ablehnung:

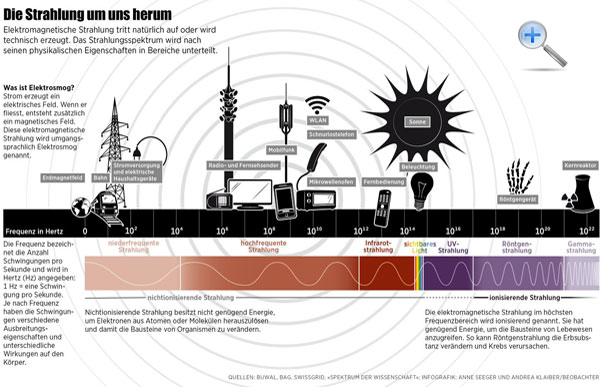

Doch in jüngster Zeit mehren sich die Hinweise, dass die tägliche Bestrahlung durch nichtionisierende elektromagnetische Wellen, wie sie Handys, Mobilfunkantennen, Drahtlosnetzwerke oder ganz allgemein elektrische Geräte und Leitungen aussenden, nicht so harmlos ist, wie viele glauben. Im Frühling richteten rund 200 Wissenschaftler aus 39 Ländern, gestützt auf die neusten Forschungsergebnisse, einen internationalen Appell an den Uno-Generalsekretär Ban Ki-moon: Die Bevölkerung müsse vor den Folgen der Strahlung besser geschützt werden.

Mobilfunkkritische Kreise bezeichnen den weltweiten Ausbau des Handynetzes als den grössten Versuch am lebenden Menschen, der je stattgefunden hat.

Die Nutzung nimmt rasant zu.

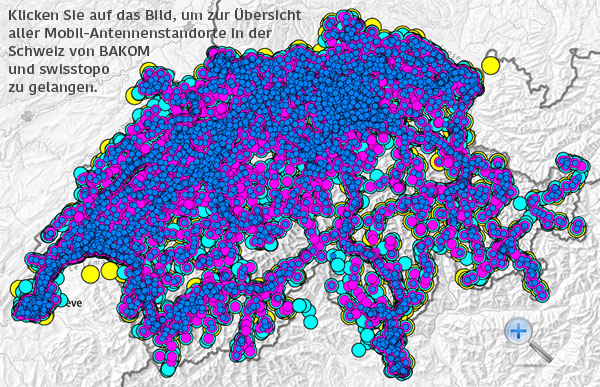

Die Nutzung der Mobilfunktechnologie nimmt rasant zu. In der Schweiz hat sich die Zahl der registrierten Handys vom Jahr 2000 mit 4,6 Millionen zum Jahr 2012 mit 10,6 Millionen mehr als verdoppelt. Die Zahl der Verbindungen stieg von 2,6 auf 5,9 Milliarden, die durchschnittliche Gesprächsdauer von 1,59 auf 2,23 Minuten. 3100 Antennenstandorte gab es im Jahr 2000, 10'500 waren es 2012. Und der Ausbau soll weitergehen: Um die starke Nachfrage nach Übertragungskapazität zu befriedigen, plant der Bund, die Anzahl Antennen oder die Grenzwerte für deren Sendeleistung zu erhöhen. Tut uns das gut?

Das gibt die WHO-Einschätzung nur unzureichend wieder. 2011 stufte sie Handystrahlung in die Gefahrenklasse «möglicherweise krebserregend» ein. In diese Kategorie fallen etwa Hochspannungsleitungen, Benzin, aber auch Kaffee. Weiter zitiert Huber einen Bericht des Bundesamts für Umwelt (Bafu). Die Mobilfunkstrahlung, der wir ausgesetzt seien, wird darin als «generell erfreulich niedrig» bezeichnet. Es seien bisher keine gesundheitlichen Auswirkungen wissenschaftlich nachgewiesen. «Eine Anpassung der Immissionsgrenzwerte der Verordnung über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung ist nicht erforderlich.»

Der Swisscom-Mediensprecher zitiert korrekt, aber selektiv. Derselbe Bericht hält auch fest, dass die Studien, die dieser Einschätzung zugrunde liegen, teils gravierende Schwächen aufwiesen. Zudem fehlten derzeit noch Langzeitstudien zu Auswirkungen auf den Schlaf und das Befinden. Das Fazit des Bafu-Berichts: «Bei dieser lückenhaften Datenlage bedeutet das Fehlen eines Nachweises gesundheitlicher Risiken nicht automatisch, dass es keine Auswirkungen gibt. Aus wissenschaftlicher Sicht ist daher der vorsorgeorientierte Ansatz im Umgang mit der nichtionisierenden Strahlung weiterhin angezeigt.»

«Das Ganze ist ein einziger Schwindel»

In der Schweiz gelten für Orte, wo sich Menschen für längere Zeit aufhalten, zehnmal niedrigere Grenzwerte als diejenigen für die maximal zulässige Sendeleistung, die in den Empfehlungen der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) festgehalten sind. Damit trägt der Bundesrat dem Vorsorgeprinzip Rechnung. Es besagt, dass Einwirkungen, die schädlich sein könnten, frühzeitig begrenzt werden müssen, auch wenn der wissenschaftliche Nachweis der Schädlichkeit noch fehlt.

Das klingt beruhigend. Aber nicht für Hans-Ulrich Jakob: «Das Ganze ist ein einziger Schwindel», sagt der Präsident des mobilfunkkritischen Vereins Gigaherz.ch. Der Unterschied komme einzig zustande, weil an verschiedenen Orten gemessen werde: in der Schweiz im Wohn- und im Schlafzimmer, bei der ICNIRP auf dem Dach. «Dass sich die Strahlung beim Durchdringen der Mauern abschwächt, ist ja klar», so Jakob.

«Ein so starker Effekt gilt nur für eine Minderheit der Situationen – dort, wo das nächste Gebäude weit von der Antenne entfernt ist oder eine gute Dämpfung durch Fassade oder Dach besteht», sagt Jürg Baumann, Leiter der Bafu-Sektion Nichtionisierende Strahlung. Weit häufiger seien kleine Abstände oder Fassaden mit Fenstern, die Strahlung durchlassen.

Sicher ist: Die Grenzwerte gelten nur für ortsfeste Anlagen. Für Handys, WLAN-Router oder andere mobile Quellen nichtionisierender Strahlung existieren keine gesetzlichen Limiten. Die Hersteller richten sich meist nach den Empfehlungen der ICNIRP. Sie berücksichtigt bei der Festsetzung der Grenzwerte nur den thermischen Effekt der Strahlung. Dieser sogenannte SAR-Wert misst, wie stark sich etwa beim Telefonieren das Gewebe erwärmt. Alle im Handel befindlichen Geräte liegen unterhalb der ICNIRP-Grenzwerte.

Mobilfunkkritiker zweifeln an der Aussagekraft dieser Grenzwerte. «Die Annahmen für das thermisch begründete Wirkmodell sind wissenschaftlich nicht mehr zeitgemäss», sagt Peter Kälin, Präsident der Schweizer Sektion der Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz. Die mit dem SAR-Modell definierte thermische Schwelle schütze nicht davor, dass es im Gewebe punktuell doch zu einer erhöhten Aufnahme kommen könne.

«Die Biologie funktioniert nicht so»

Nicht nur die reine Energie, auch das Signalmuster spiele eine Rolle. «Dass die Grenzwertsetzung dringend geändert und angepasst werden muss, zeigen die vielen Studien, die im Niedrigdosisbereich biologische Effekte nachweisen, die mit dem SAR-Modell nicht mehr erklärbar sind», so Peter Kälin. Die ICNIRP sieht das anders: «Die thermische Schwelle ist entscheidend. Unterhalb dieses Grenzwerts gibt es zwar Hinweise, aber keine Nachweise für eine gesundheitliche Schädigung», sagt ICNIRP-Sprecherin Gunde Ziegelberger.

Bestes Beispiel für Wirkungen im Niedrigdosisbereich ist Hässigs Kuhexperiment. Doch wie ist die Wirkung zu erklären? «Ich gerate mit Physikern immer in einen Fight», sagt Hässig. «Für sie gilt: Viel macht viel, wenig macht wenig. Doch die Biologie funktioniert nicht so.» Bei kleinen Dosen gelte der lineare Zusammenhang zwischen Strahlenstärke und Grad der gesundheitlichen Schädigung nicht mehr.

Resonanz als Erklärung?

Für den Veterinärmediziner liegt eine mögliche Erklärung im Phänomen der Resonanz. Klingt komplizierter, als es ist. Was Resonanz anrichten kann, zeigt das Youtube-Video der Tacoma-Narrows-Hängebrücke im US-Bundesstaat Washington. Ein Wind von 68 km/h reichte, um die Brücke zum Einsturz zu bringen, da sie in Eigenfrequenz zu schwingen begann. Wenn Systeme auf diese Art angeregt werden, kann sich eine Schwingung besonders leicht aufschaukeln. Dann genügt ein minimaler Energieaufwand, um einen maximalen Effekt zu erzielen.

Gleiches könnte sich auch in der Zelle abspielen, wenn die Handystrahlung die Schwingungen im Eigenfrequenzbereich derjenigen Enzyme anregt, die etwa für die Verdoppelung der Erbsubstanz bei der Zellteilung zuständig sind. Hässig: «Dieses Enzym dreht sich bei der Produktion von Erbsubstanz mit 30'000 Umdrehungen pro Sekunde. Schon die geringste Störung kann Fehler verursachen und möglicherweise Krebs auslösen.

Hässig publizierte in einem begutachteten wissenschaftlichen Journal. Doch seine Ergebnisse stossen, wie in der Wissenschaftswelt üblich, auch auf Kritik. So zweifelt etwa Gregor Dürrenberger, Geschäftsleiter der Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation (FSM), an den Resultaten. Die Abschätzung der von den einzelnen Kühen aufgenommenen Strahlenmenge sei zu wenig robust. «Wenn die gleiche Versuchsanordnung bei einer Humanstudie angewendet worden wäre, etwa um die Wirksamkeit eines Medikaments zu testen, würden die Resultate mit grösster Sicherheit als nicht aussagekräftig, bestenfalls als explorativ interessant, beurteilt», schreibt er in einem Kommentar.

Mobilfunkkritiker dürfte diese Einschätzung nicht überraschen. Die Stiftung wird von den Providern finanziert. Swisscom zahlt 300'000 Franken, Sunrise und Salt zahlen je 100'000. «Wir haben griffige Firewalls, die eine Einflussnahme auf die Forschung ausschliessen», sagt Dürrenberger.

Tumore wachsen schneller, aber ...

Eine andere Studie sorgte vor kurzem bei Mobilfunkkritikern, überraschend aber auch bei Befürwortern, für Furore. Diese Studie untersuchte den Einfluss von Mobilfunkstrahlung auf das Tumorwachstum bei Mäusen, wobei sich die eingesetzte Strahlenstärke im unteren Bereich der ICNIRP-Grenzwerte bewegte.

Ergebnis: Bei den bestrahlten Mäusen wuchsen die Tumore schneller als bei nicht bestrahlten. Allein dieses Ergebnis wäre bemerkenswert. Noch überraschender aber: Das Forscherteam fand keinen klaren Zusammenhang zwischen Strahlenintensität und Tumorwachstum. Bei niedriger Strahlenintensität wuchsen manche Tumore schneller als bei höherer Intensität. «Das hat uns überrascht. Derzeit können wir nur spekulieren, welche Gründe für diesen Befund verantwortlich sind», sagt Versuchsleiter Alexander Lerchl von der Jacobs University Bremen.

Schweizer Forscher geben der Studie gute Noten. «Die Lerchl-Studie erachte ich als wichtig. Fachkollegen schätzen sie als qualitativ gut ein. Der Befund ist ernst zu nehmen», sagt Martin Röösli, Leiter Bereich Umwelt und Gesundheit des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts. Daniel Dauwalder, Sprecher des Bundesamts für Gesundheit: «Die Studie zeigt, dass hochfrequente elektromagnetische Felder, die dem heutigen Gesundheitsgrenzwert entsprechen oder darunterliegen, zumindest bei Mäusen krebsfördernde Wirkungen haben könnten.» Allerdings sei unklar, inwiefern die Resultate auf den Menschen übertragen werden könnten.

Bundesamt zweifelt Studien an

Lerchl hat biologische Effekte durch Mobilfunkstrahlung innerhalb der Grenzwerte nachgewiesen, die deutlich gravierender sind als angenommen. Bisherige Studien hatten gezeigt, dass die Strahlung bei Menschen Einfluss auf Hirnströme und Schlafphasen haben kann. In Laborexperimenten waren Verhaltensänderungen bei Tieren oder physiologische Veränderungen in Zellkulturen beobachtet worden. Untersuchungen in der Umgebung von Radio- und TV-Sendern hatten höhere Leukämie- und Lymphomraten ergeben als erwartet. Die entsprechenden Studien weisen gemäss Bafu allerdings methodische Mängel auf. Zudem seien die Resultate nicht einheitlich.

An Brisanz gewinnt die Lerchl-Studie durch den Umstand, dass der Bremer Forscher – zumindest in mobilfunkkritischen Kreisen – bislang als Verharmloser der Risiken galt. Denn Lerchl hat wiederholt und öffentlich eine an der sogenannten Reflex-Studie beteiligte Laborantin bezichtigt, Daten im grossen Stil gefälscht zu haben. Das Reflex-Team war zum Schluss gekommen, dass nichtionisierende Strahlung Zellkerne beschädigen kann, was Krebs auslösen kann. Die Laborantin klagte, im März untersagte das Landgericht Hamburg Lerchl, seine Behauptungen zu wiederholen. «Die verbotenen Behauptungen beziehen sich auf die namentliche Nennung der Laborantin, nicht auf den Fälschungsvorwurf an sich. Diesen halte ich nach wie vor für völlig berechtigt.»

Der Vorfall zeigt: Im Kampf um die Deutungshoheit bei den Risiken der Mobilfunktechnologie wird mitunter mit harten Bandagen gekämpft.

Das gilt auch für den Gigaherz-Präsidenten. Hans-Ulrich Jakob ist einer der vehementesten Kritiker der ICNIRP. «Es handelt sich um einen privaten Verein ohne weitere Legitimation.» Wer dem Verein beitreten könne oder nicht, entschieden die Mitglieder allein. Für den Gigaherz-Präsidenten ist klar: «Die ICNIRP ist schlicht eine mobilfunkindustriefreundliche Organisation.» Dazu hält die ICNIRP fest: «Unsere Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und treffen ihre Entscheidungen allein aufgrund ihrer Expertise. Wahlgremium für die Aufnahme sind die Mitglieder selbst.»